日時:2025年2月26日(水) 9:30~12:00 天気:晴れ 参加人数:32名

コース:JR佐倉駅(集合)→薬師坂→侍の杜→ひよどり坂→出丸址(休憩)→堀沿い(へび坂)→正岡子規句碑 →梅林(解散)

担 当:B班 栗山(写真)・藤吉・森・尾澤(報告)

その他写真:豊島、藤山、辻

久しぶりの観察会のせいか、なんと32名がJR佐倉駅に集まった。30名を超えたのは久しぶり。

高崎川を渡り、薬師坂手前にはウグイスカグラがたくさん咲いているはずだとみてみると、相変わらず1輪しか咲いてない。薬師坂の上の方では、シロバナタンポポが咲いているかなと思っていたが、やはりつぼみと実だけであった。

| ウグイスカグラ | シロバナタンポポ(解散後) |

これでは下見の時と同じではないかとつい思ってしまった。武家屋敷の奥の「侍の杜」に入った。フクジュソウ、クロモジなどが目に付いた。

| フクジュソウ | ウツギ | フラサバソウ |

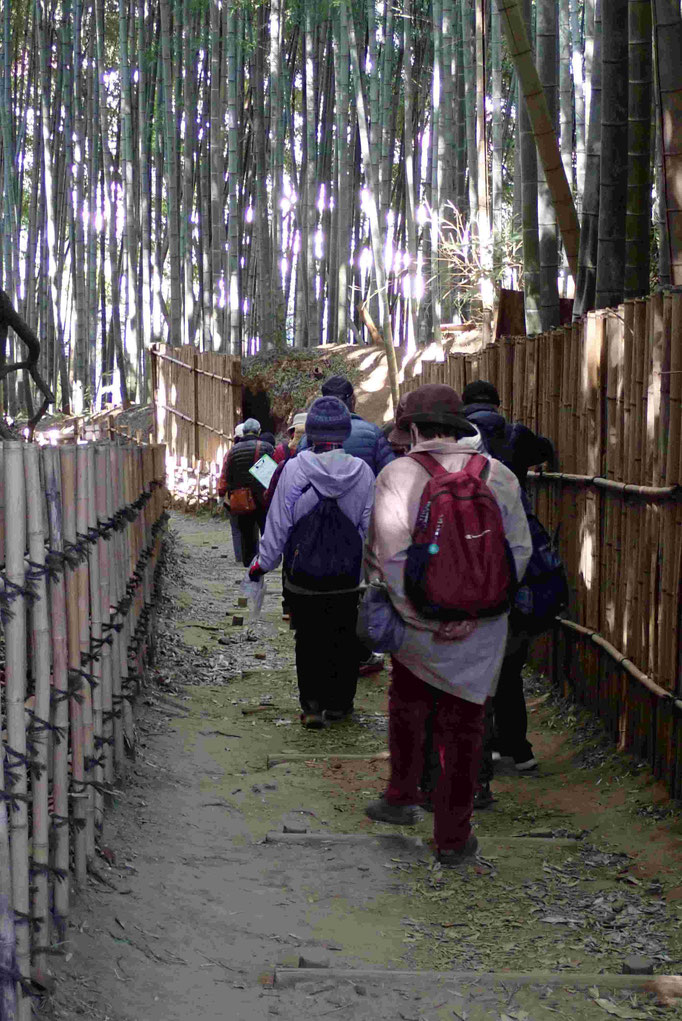

モウソウチクの竹林のヒヨドリ坂を下り、住宅地の脇の空き地にヒメリュウキンカの群生を目にすることができた。このつやのある黄色の花びらが特徴なのだが、庭に植えたら増えて困るとのこと。どうも地下茎がたこ足状に出て増えるようである。地上部はスプリングエフェメラルのように可憐でも、地下では特定外来生物のように強者のようである。

車道に出て、放棄田をみてみると、キタキチョウはみることができたが、ツグミはみることはできなかった。おととしの観察会では、やっと見つけて喜んだはずなのだが。植物では種を飛ばし終えたガガイモの殻を何個も見ることができた。神話の世界ではスクナヒコの舟だそうである。

| ヒヨドリ坂 | アカオニタビラコ | スギナ(ツクシンボ) |

車道に出て、放棄田をみてみると、キタキチョウはみることができたが、ツグミはみることはできなかった。おととしの観察会では、やっと見つけて喜んだはずなのだが。植物では種を飛ばし終えたガガイモの殻を何個も見ることができた。神話の世界ではスクナヒコの舟だそうである。

| 移動中 | ホウライシダ(アジアンタム) | マユミ |

さて出丸址のところで休憩となった。堀の土手に上り、水鳥探しとなった。オオバンは見つかったようだが、下見の時見たマガモは見つけられなかったようだ。休憩は終わり、堀沿いをヘビ坂へと進んでいったが、まず、ヤブニンジンなのか、オヤブジラミなのか、若芽での同定が難しい。さらにイタチシダが出てきたが、オオイタチシダなのかどうかなどシダの同定が難しい。

| 出丸址 | オオバン | カルガモ |

やっと花が咲いていた。ネコノメソウである。そしてカテンソウである。残念、カテンソウはつぼみであった。これからおしべがはねて花粉を飛ばすとのこと。その時花粉の煙が出るとのこと。ぜひ見たいものだ。

| ヤマネコメソウ | カテンソウ(下見時写真) |

へび坂の終わり近くには、オドリコソウ、アマナが出ていた。アマナはどこを食べるのと聞かれた。「ナ」がつくので、葉も地下の球根も食べたのかなと答えたが、ここにはいっぱいあるので、実際にどのくらい甘いのか葉も球根も食べてみることはありかなと思った。

| オドリコソウ | アマナ |

さてさて、坂を上り終えて、みなさんほっとしてしまったようだ。なんとか正岡子規の句碑、堀田正睦の像を経て、梅林へと急いだ。カワヅザクラもウメもこの前と同じで、なんとかウメの何本かが見ごろであった。この頃は朝晩冷えるので、生き物はまだ冬眠、休眠中のようである。

| カワヅザクラ | ウメ | ウメ(武家屋敷) |

下記は当日配付した下見で確認した見どころ項目です。クリックすると拡大して確認できます。

![シラバナタンポポ[麻賀多神社・解散御]【藤山】](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=400x1920:format=jpg:rotate=90/path/sf4e0fd174dfc1ecc/image/i45869c50cd5f4d42/version/1740898365/image.jpg)